UniverseTrip Tour: Die Weite des Universums

Bei dieser Tour werden die Entfernungen im Universum veranschaulicht und die Positionen sowie Bilder der eindrucksvollsten Objekte des Nachthimmels gezeigt.

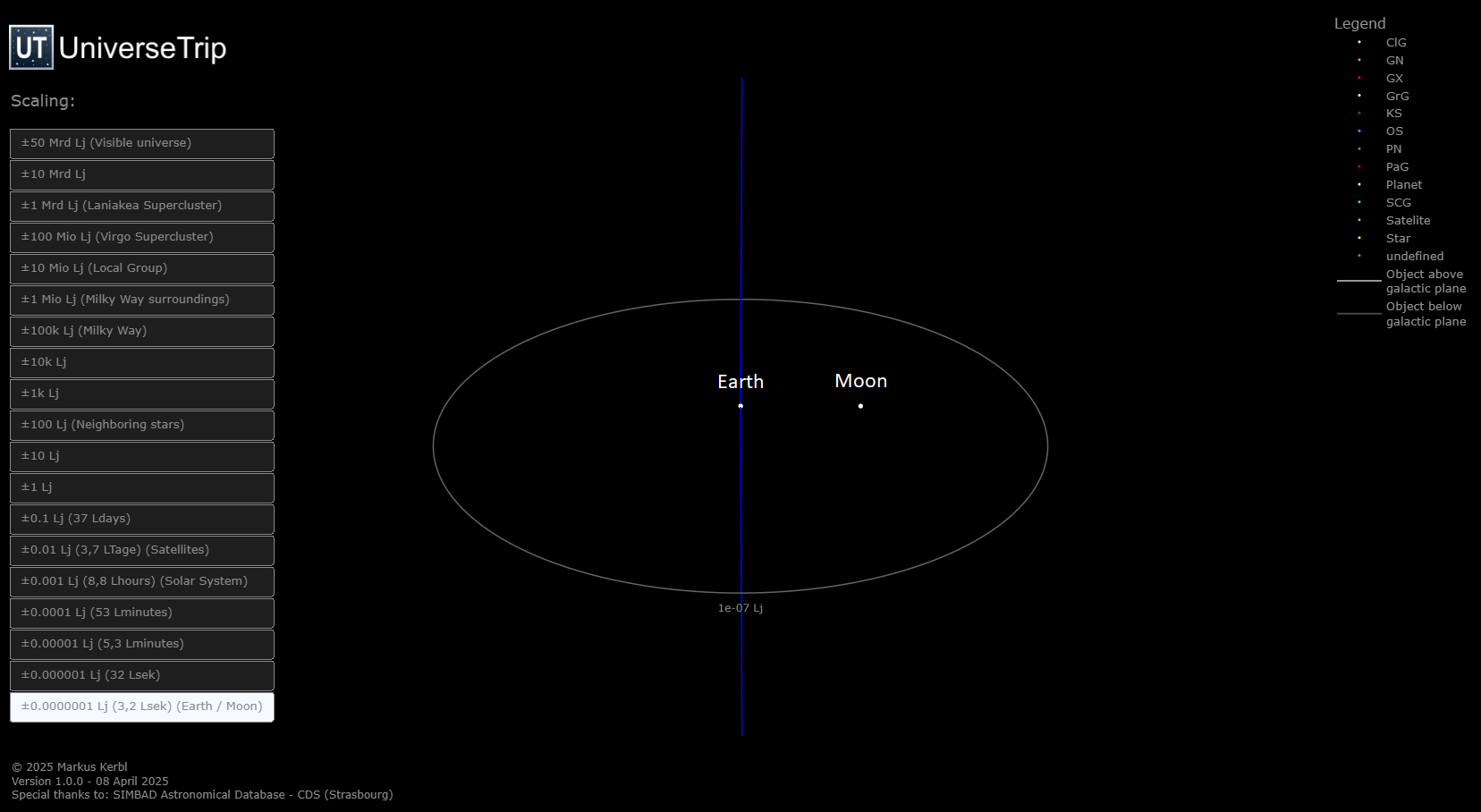

Die Tour ist in 19 Abschnitte unterteilt. In jedem Abschnitt wird der sichtbare Bereich des Universums um das Zehnfache erweitert. Sie beginnt mit einem Radius von 0,0000001 Lichtjahren (Erde-Mond-System) und endet im letzten Abschnitt mit 50 Milliarden Lichtjahren, sodass das gesamte sichtbare Universum gezeigt wird.

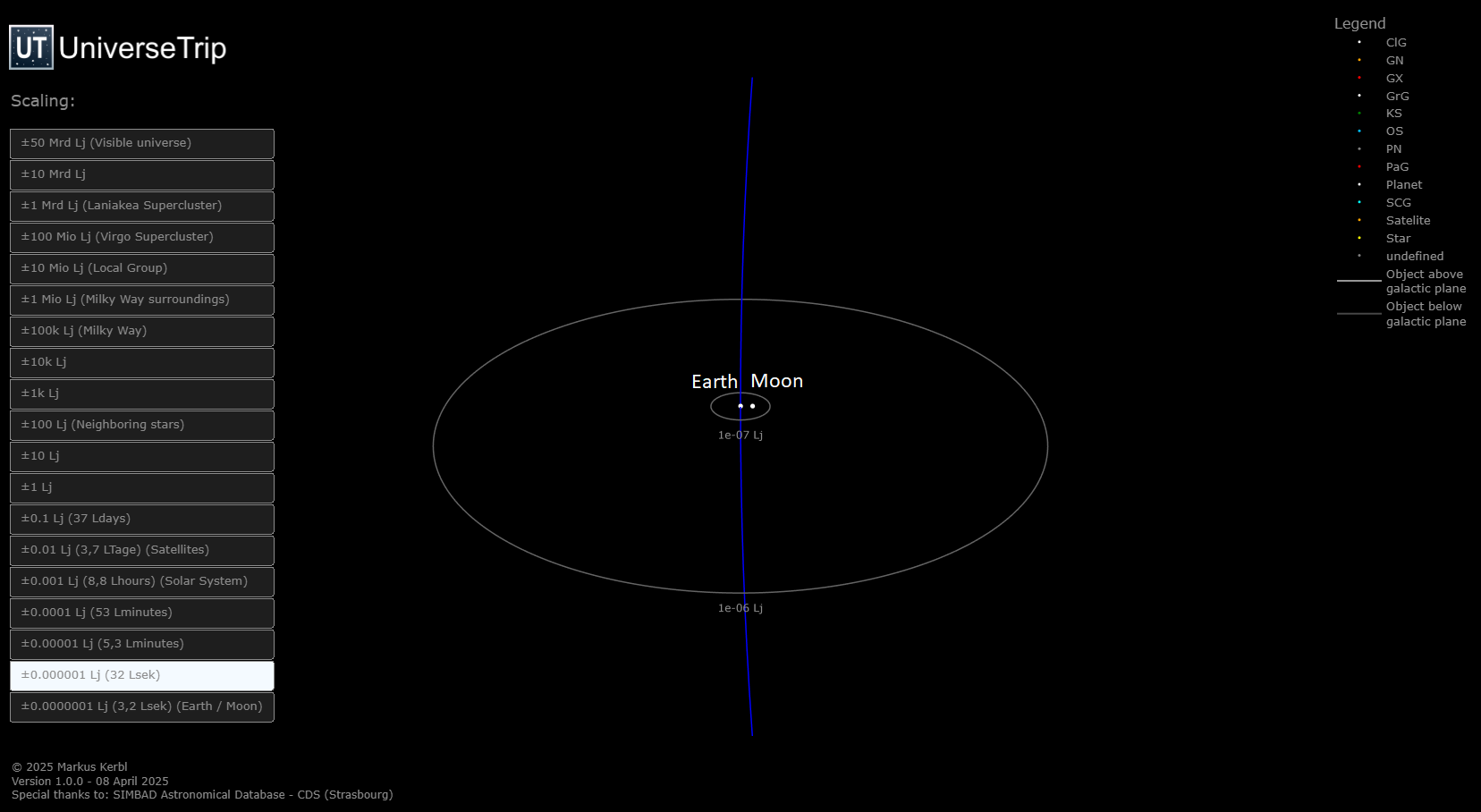

Radius: 0,0000001 Lichtjahre

Die Strecke von 0,0000001 Lichtjahren legt das Licht in etwa 3,2 Sekunden zurück.

Das Erde-Mond-System ist sichtbar. Der Mond umkreist die Erde in einem Abstand von ca. 384.400 km (etwa 1,3 Lichtsekunden) und ist mit ca. 3.470 km rund ein Viertel so groß wie die Erde.

Anhand der folgenden Abbildung lassen sich die tatsächlichen Größenverhältnisse besser abschätzen. Sowohl die Durchmesser als auch der Abstand Erde–Mond sind darin im gleichen Maßstab dargestellt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Orion-Kapsel im Rahmen der Artemis-1-Mission, bei der die Erde über dem Horizont des Mondes aufzugehen scheint.

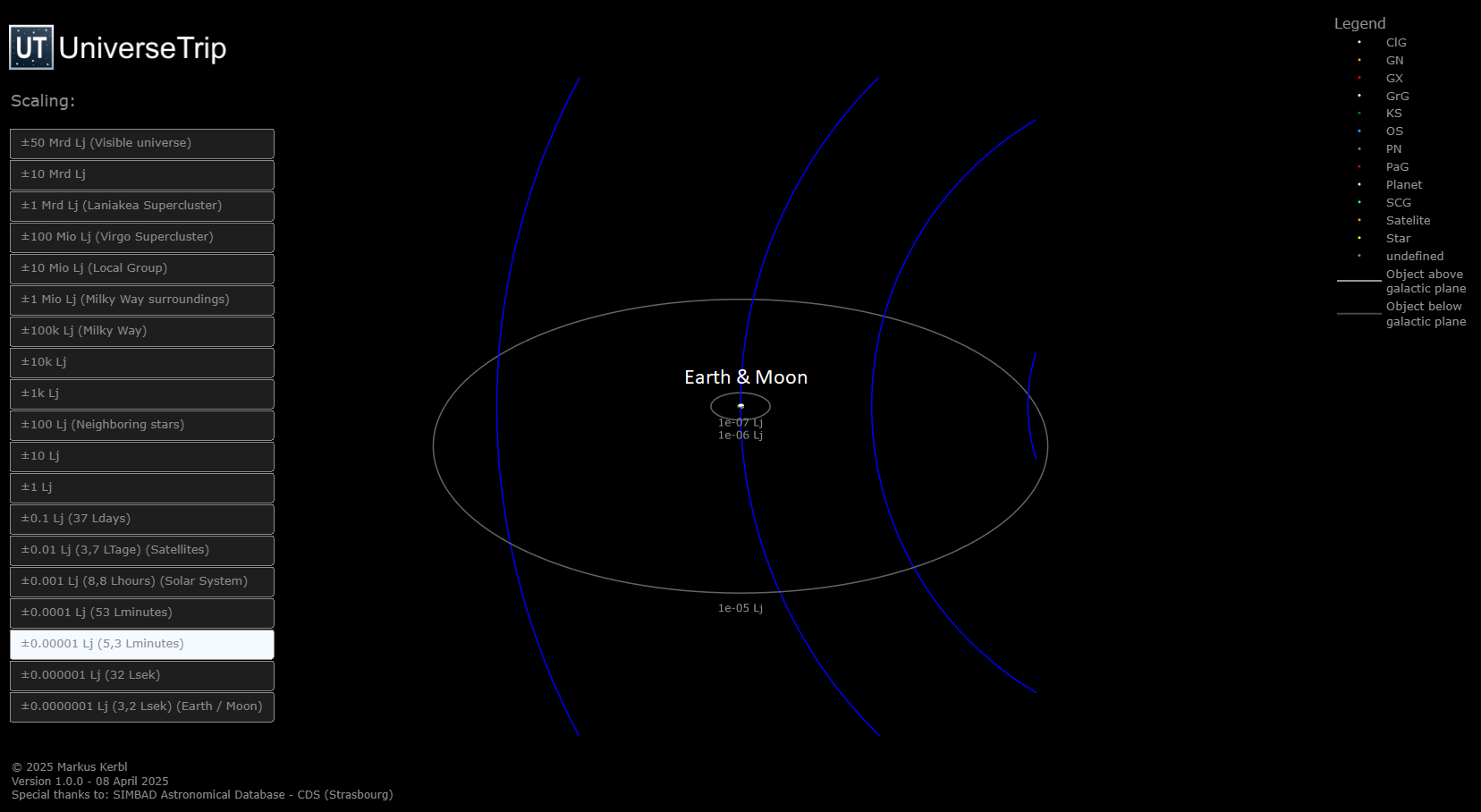

Radius: 0,000001 Lichtjahre

In dieser Darstellung wird nun ein zehnmal größerer Bereich des Universums gezeigt. Den Radius von 0,000001 Lichtjahren legt das Licht in etwa 32 Sekunden zurück.

Das Erde-Mond-System ist weiterhin sichtbar. Die blau eingezeichnete Planetenbahn lässt bereits jetzt eine kreisartige Form um die Sonne erahnen. Ansonsten ist der Weltraum in diesem Bereich weitgehend leer.

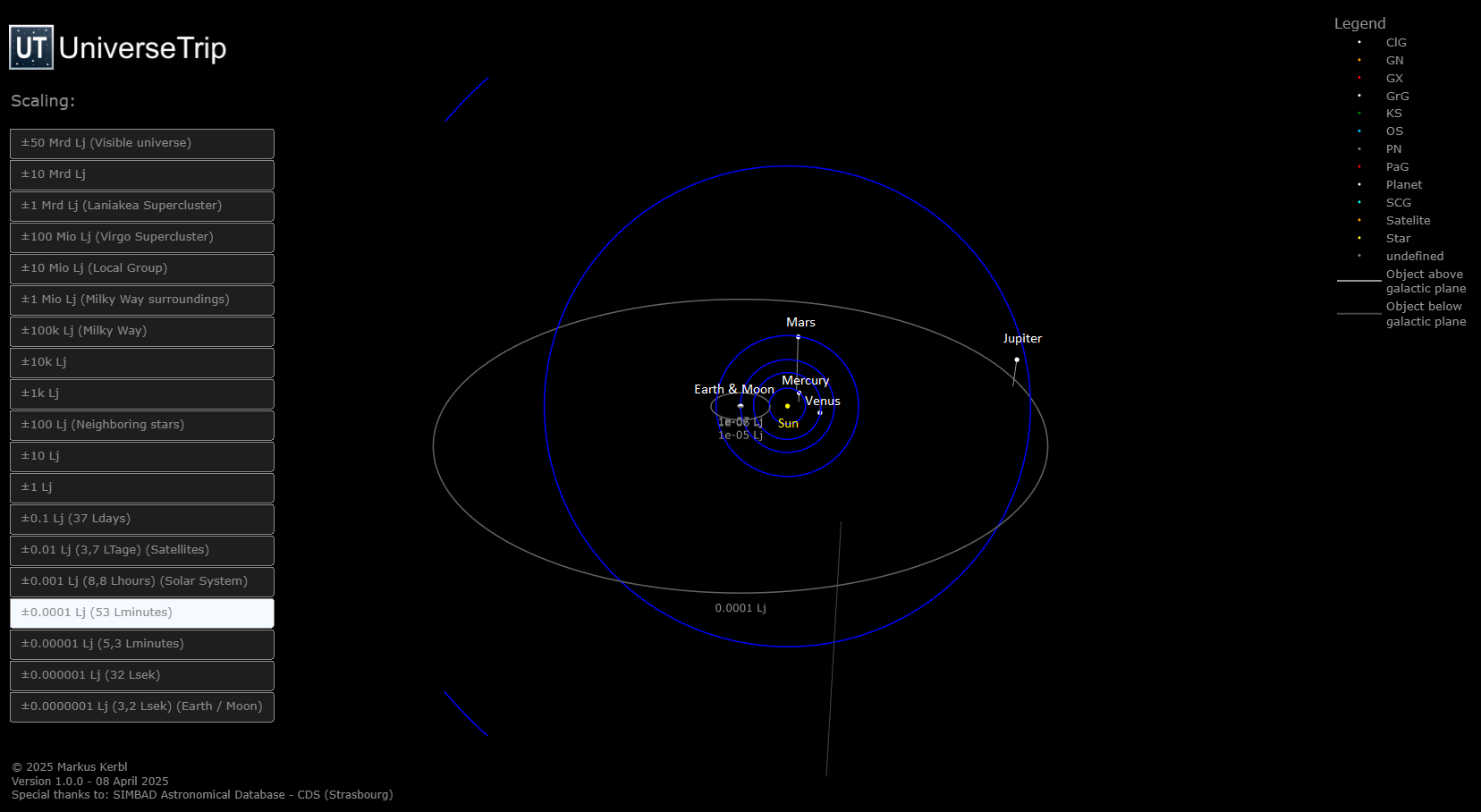

Radius: 0,00001 Lichtjahre

Den Radius von 0,00001 Lichtjahren legt das Licht in etwa 5,3 Minuten zurück.

In diesem dargestellten Maßstab sind Erde und Mond kaum mehr als einzelne Punkte erkennbar. Die Umlaufbahnen (blaue Linien) der Nachbarplaneten werden allmählich sichtbar. Der Mars befindet sich ganz links, die Erde, die Venus und der Merkur ganz rechts.

Radius: 0,0001 Lichtjahre

Um den dargestellten Radius von 0,0001 Lichtjahren zu durchqueren, benötigt das Licht etwa 53 Minuten.

Das innere Sonnensystem mit den Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars sowie der Sonne im Zentrum ist sichtbar. Aufgrund physikalischer Zusammenhänge bei der Entstehung des Sonnensystems aus einer Staub- und Gaswolke (innen heiß, außen kalt) entstanden die Gesteinsplaneten im inneren Sonnensystem relativ nah zur Sonne. Die Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun liegen dagegen im äußeren Sonnensystem.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars im korrekten Größenverhältnis zueinander.

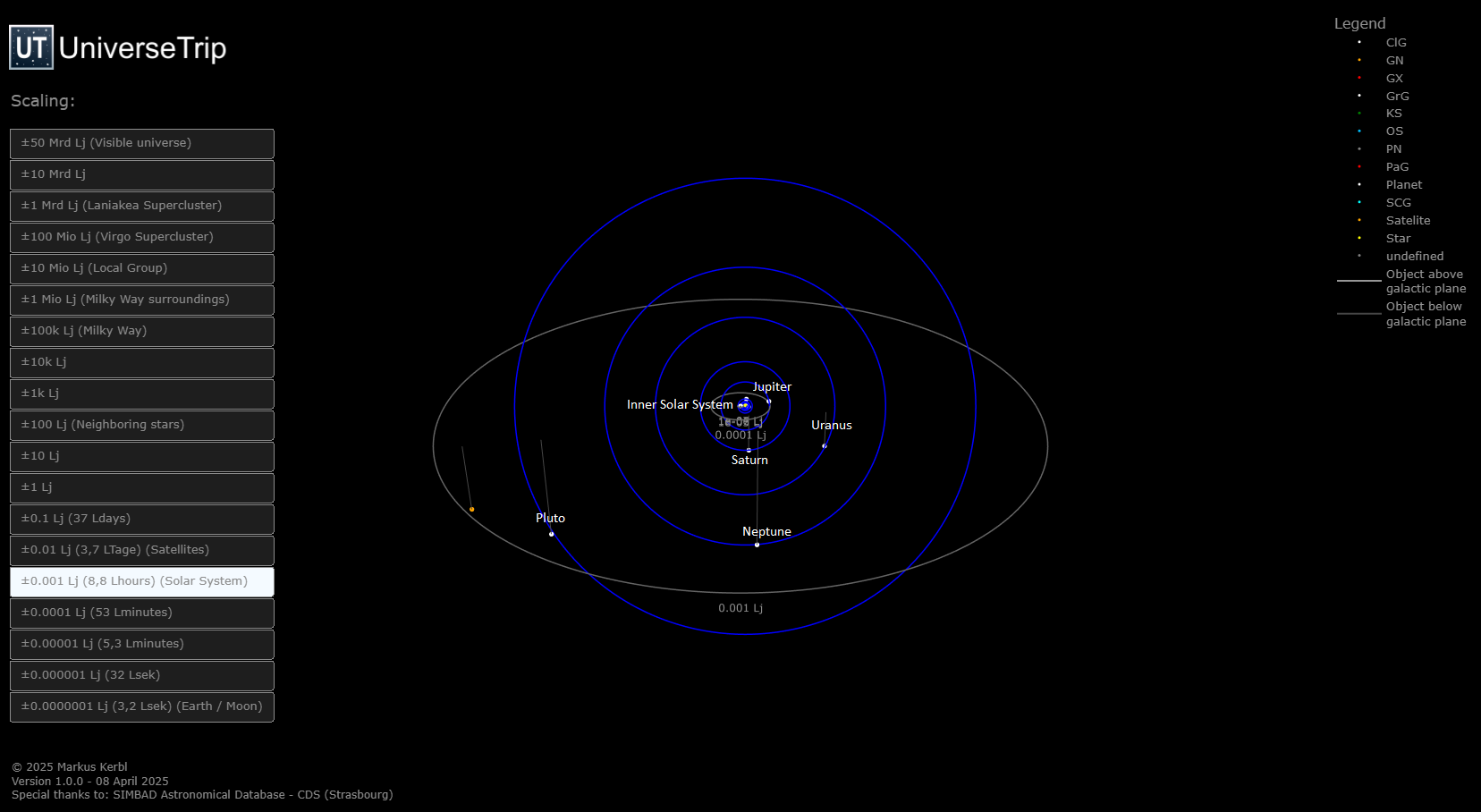

Radius: 0,001 Lichtjahre

Das Licht benötigt 8,8 Stunden, um den Radius von 0,001 Lichtjahren zu durchqueren.

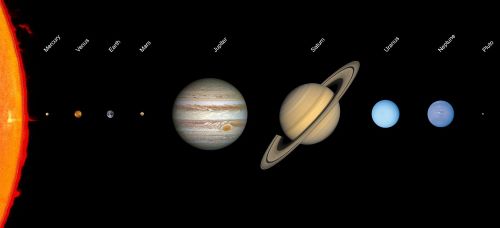

Die inneren Gesteinsplaneten sind jetzt nur noch als kleine Kreise nahe der Sonne sichtbar. Deutlich erkennbar sind nun die Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, der Zwergplanet Pluto sowie deren Kreisbahnen um die Sonne (in blau).

Das folgende Bild zeigt die Größenverhältnisse aller Planeten im Sonnensystem inklusive Sonne und Pluto.

Am Nachthimmel sind die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn sowie der Mond mit bloßem Auge sichtbar. Alle anderen Planeten können nur mit einem Teleskop beobachtet werden.

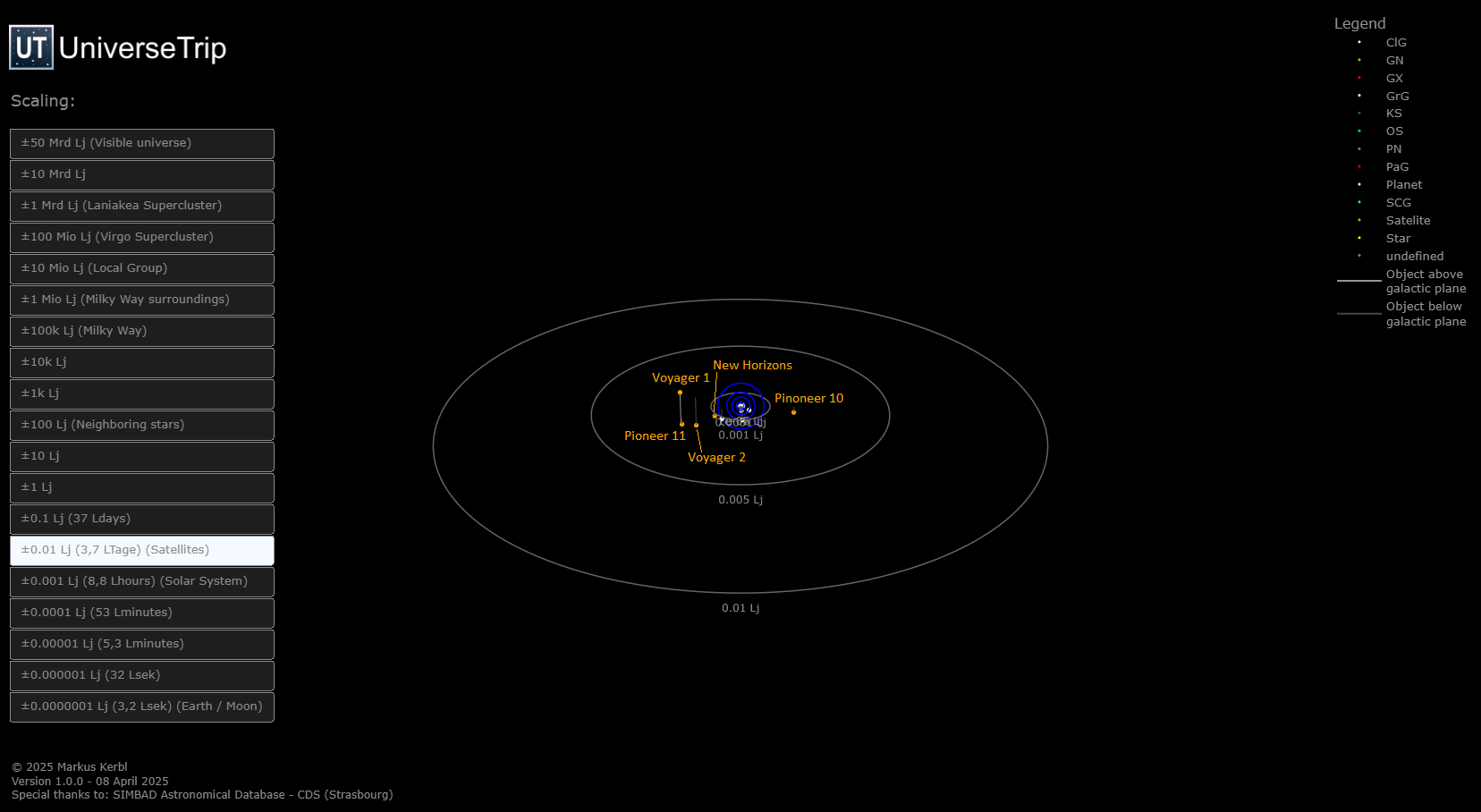

Radius: 0,01 Lichtjahre

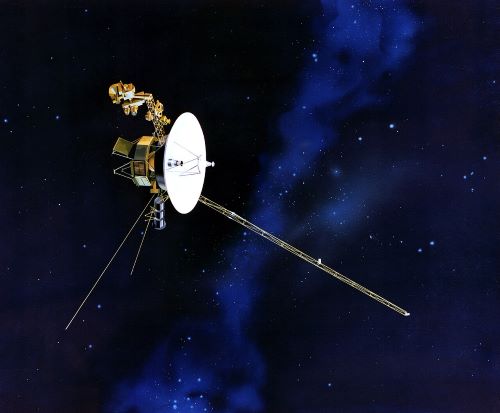

In diesem Maßstab sind die am weitesten entfernten von Menschenhand gemachten Objekte erkennbar. Die Raumsonden Voyager 1 und 2, Pioneer 10 und 11 sowie New Horizons verlassen derzeit das Sonnensystem und begeben sich auf eine Reise in den weiten Kosmos, die sie wohl nicht mehr stoppen werden.

Voyager 1 ist die am weitesten entfernte Raumsonde. Sie wurde 1977 zur Erkundung des äußeren Sonnensystems gestartet und ist seitdem fast 50 Jahre unterwegs. Derzeit ist die Sonde ca. 25 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Das Licht benötigt für diese Entfernung ca. 23 Stunden, um zu uns zu gelangen.

Den beiden Raumsonden Voyager 1 und 2 wurden goldene Schallplatten mit Informationen über die Erde und die Menschheit mitgegeben. Die Platten enthalten Musik, Bilder und Grüße in verschiedenen Sprachen, um mögliche außerirdische Lebensformen über die Menschheit zu informieren.

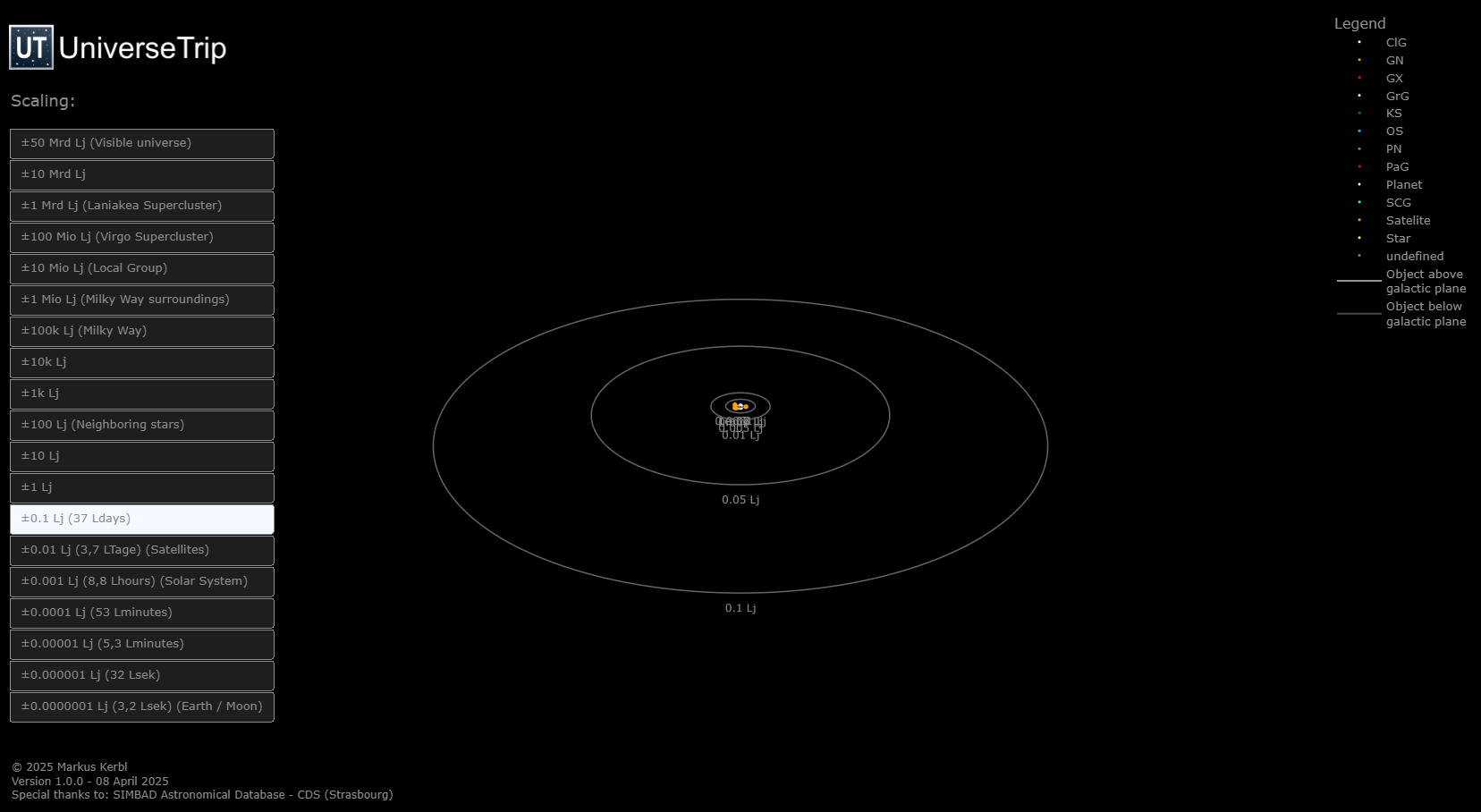

Radius: 0,1 Lichtjahre

In diesem Maßstab sind das Sonnensystem und die Raumsonden kaum mehr als einzelne Objekte wahrnehmbar, der Rest ist nahezu leerer Raum.

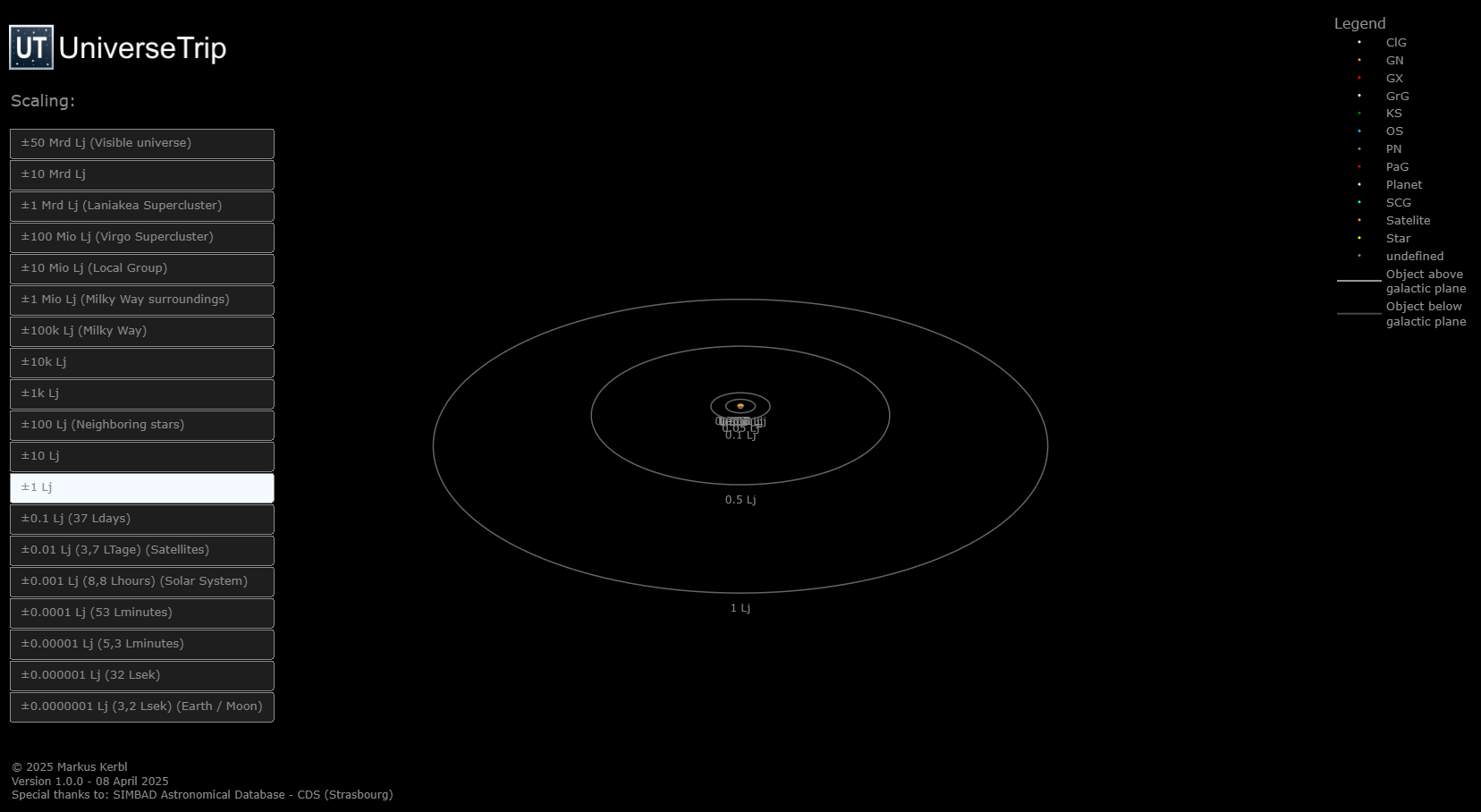

Radius: 1 Lichtjahr

Der Radius der Darstellung beträgt ein Lichtjahr. Das Licht der Sonne benötigt für den Weg bis zum äußersten Entfernungskreis ein Jahr. In diesem Bereich sind unser Sonnensystem und die Raumsonden nur noch als einzelne Punkte erkennbar. Wir finden hier weitgehend leeren Raum vor.

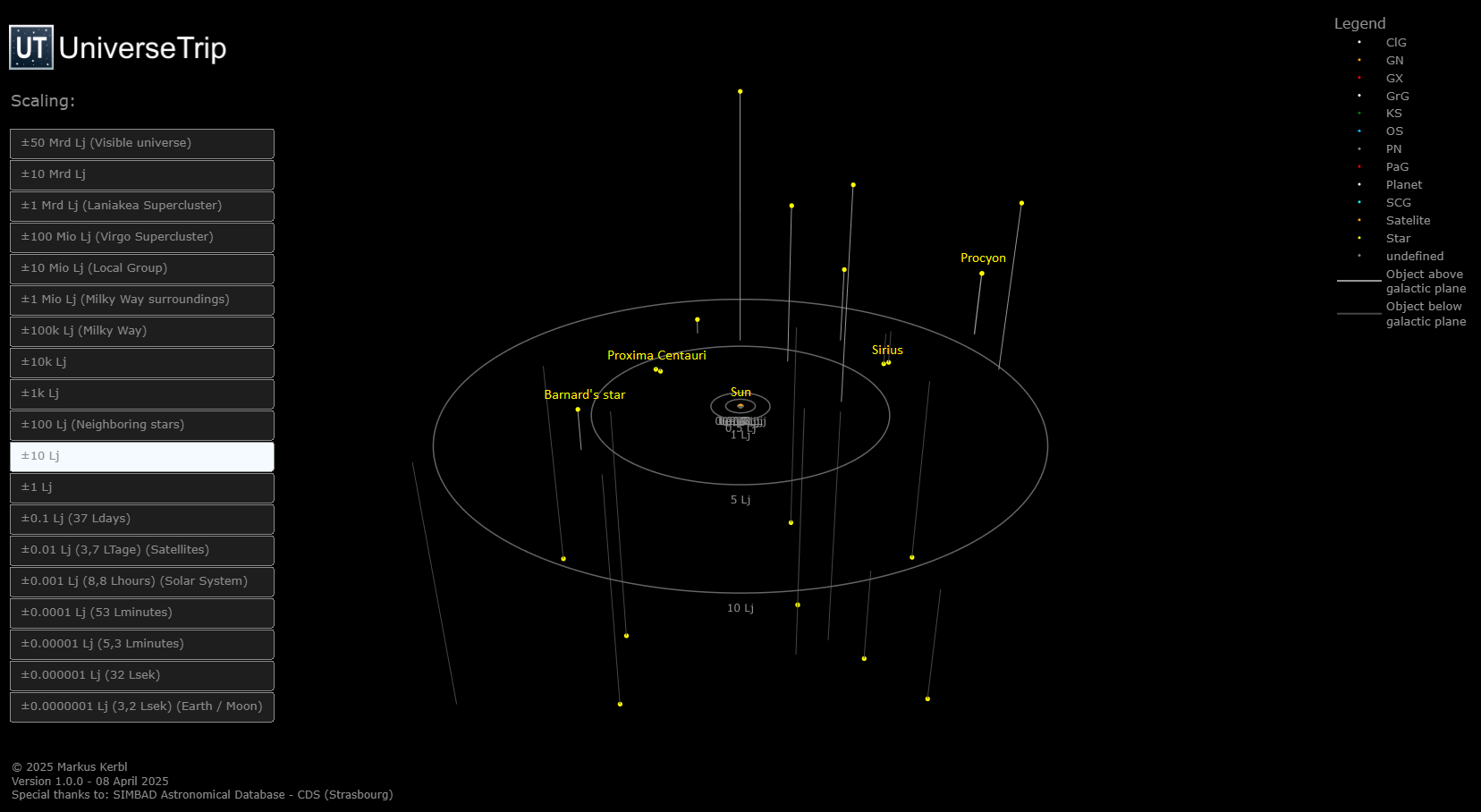

Radius: 10 Lichtjahre

Im Umkreis von 10 Lichtjahren werden die Nachbarsterne unserer Sonne sichtbar. In dieser Simulation sind die 20 nächstgelegenen Sterne dargestellt. Proxima Centauri ist mit einer Entfernung von 4,2 Lichtjahren der nächstgelegene Stern zur Sonne.

Aufgrund seiner Leuchtkraft und Nähe zur Sonne ist der Stern Sirius der hellste Stern am gesamten Nachthimmel.

Prokyon im Sternbild Kleiner Hund ist ebenfalls relativ hell und daher gut erkennbar.

Viele der weiteren Nachbarsterne sind sehr lichtschwach und daher keine auffälligen Sterne am Nachthimmel.

Die nachfolgende Nighscape-Aufnahme zeigt die beiden Sterne Sirius im Sternbild Großer Hund (Canis Major) und Prokyon im Sternbild Kleiner Hund (Canis Minor).

Erwähnenswert ist auch Barnards Pfeilstern. Er bewegt sich so schnell an der Sonne vorbei, dass wir seine Wanderung über die Jahre gegenüber den Sternen im Hintergrund verfolgen können.

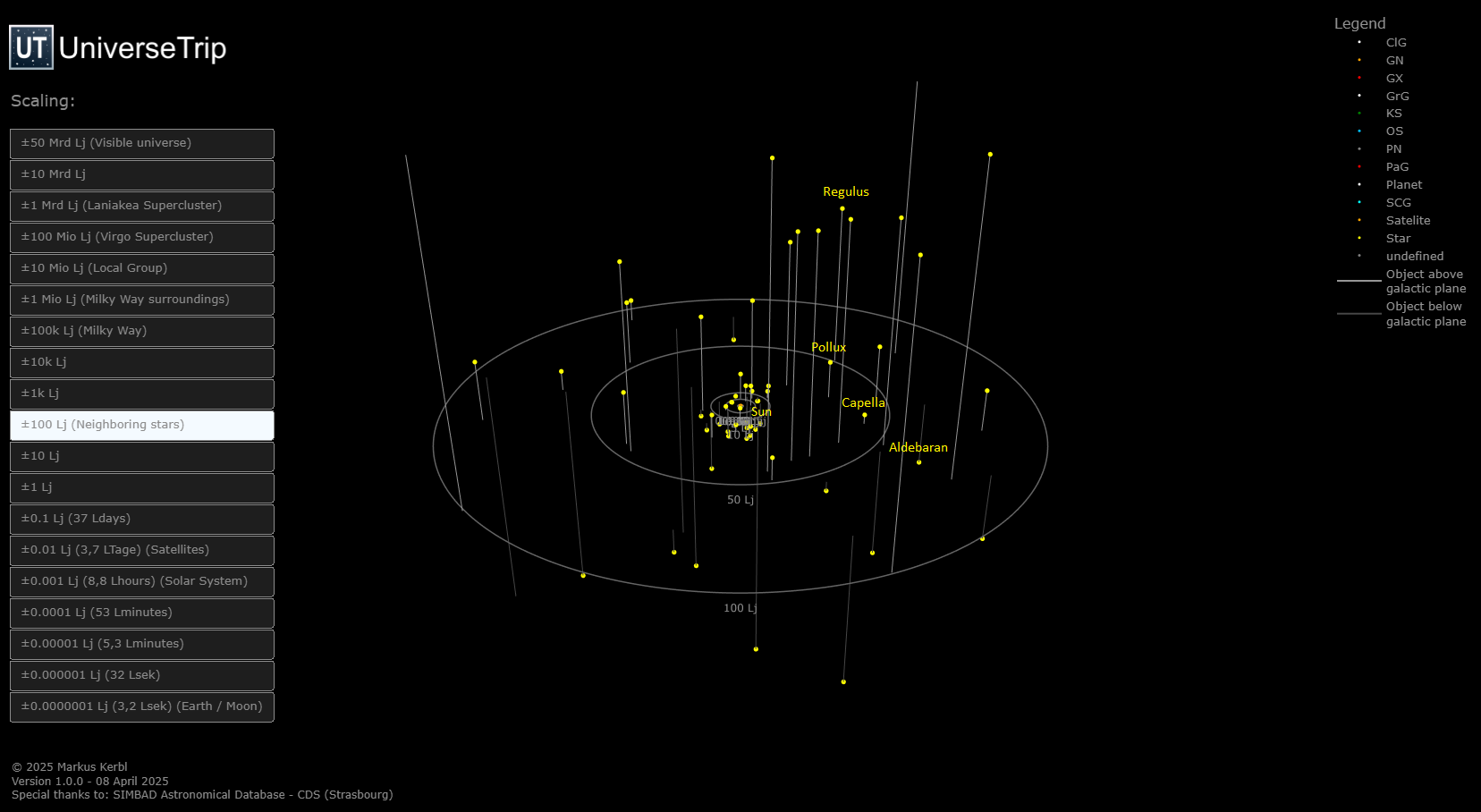

Radius: 100 Lichtjahre

Während in der Mitte der Simulation die 20 Nachbarsterne der Sonne noch erkennbar sind, sind in diesem Maßstab einige der 100 hellsten Sterne am Nachthimmel sichtbar. Zu den bekanntesten zählen Kapella im Sternbild Fuhrmann, Aldebaran im Sternbild Stier, Regulus im Sternbild Löwe und Pollux im Sternbild Zwillinge.

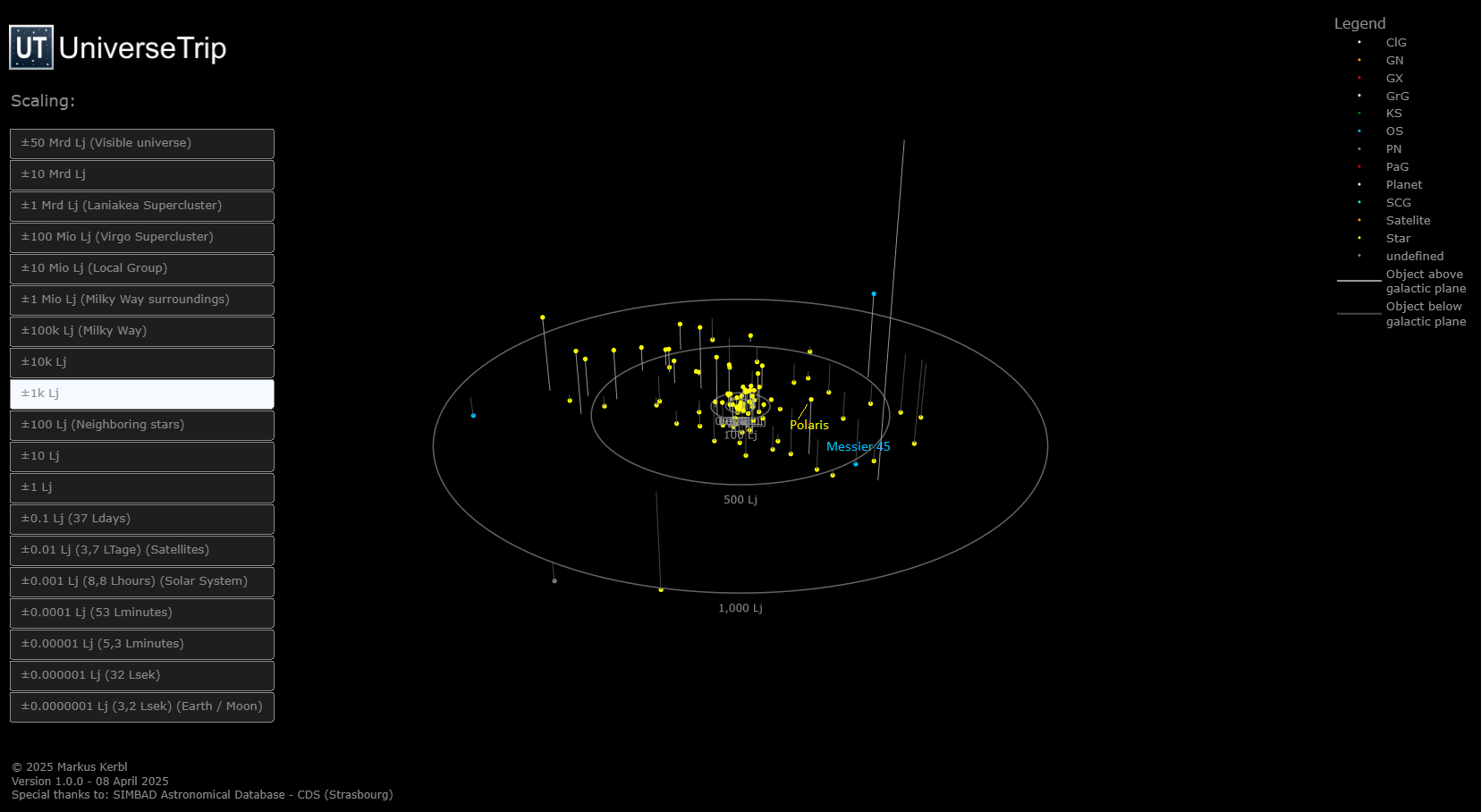

Radius: 1.000 Lichtjahre

Die 100 hellsten Sterne unseres Nachthimmels sind hier abgebildet. Sie sind als helle, auffallende Sterne am Nachthimmel sichtbar.

Polaris, unser derzeitiger Nordstern, hat eine besondere Rolle, da er fast genau in der Erdachse steht. Dadurch lassen sich die Nordrichtung und die geografische Breite einfach bestimmen. Seit Jahrhunderten dient er Seefahrern zur Navigation.

Die folgende Abbildung zeigt die Bewegung der Sterne über mehrere Stunden hinweg. Aufgrund seiner Position nahe der Erdachse steht Polaris fast still, während sich die anderen Sterne scheinbar um ihn herum bewegen.

Neben den Sternen gibt es am Nachthimmel noch viele weitere Objekte zu sehen. Dazu gehören große galaktische Nebel, planetarische Nebel, Kugelsternhaufen, offene Sternhaufen und andere Galaxien, die sich außerhalb unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, befinden. In der dargestellten Simulation sind bereits einige dieser Objekte sichtbar. Ein gut sichtbares Beispiel ist der offene Sternhaufen Messier 45 (die Plejaden) im Sternbild Stier.

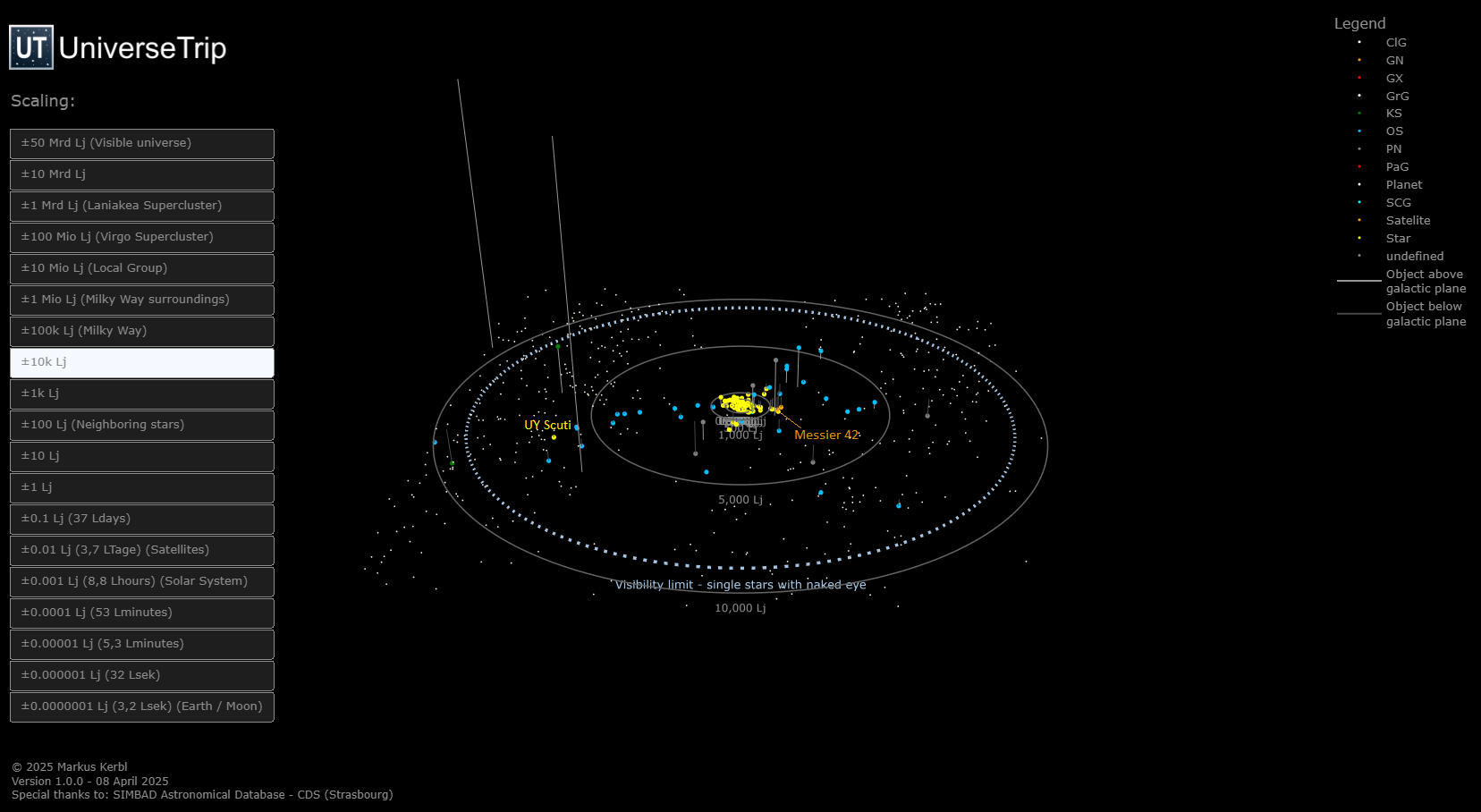

Radius: 10.000 Lichtjahre

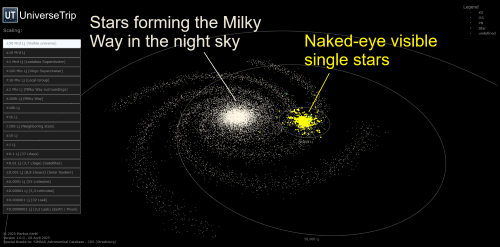

Im Radius von ca. 10.000 Lichtjahren befinden sich alle Sterne, die wir mit freiem Auge als einzelne Sterne erkennen können.

Alle weiteren Sterne erscheinen uns dagegen als nebelförmiges Band, das sich in dunklen Nächten vom restlichen Nachthimmel abhebt – das Milchstraßenband.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die mit freiem Auge sichtbaren Einzelsterne der Milchstraße (Sterne des Bright-Star-Katalogs) sowie eine echte Aufnahme dieser Sterne gemeinsam mit dem Milchstraßenband.

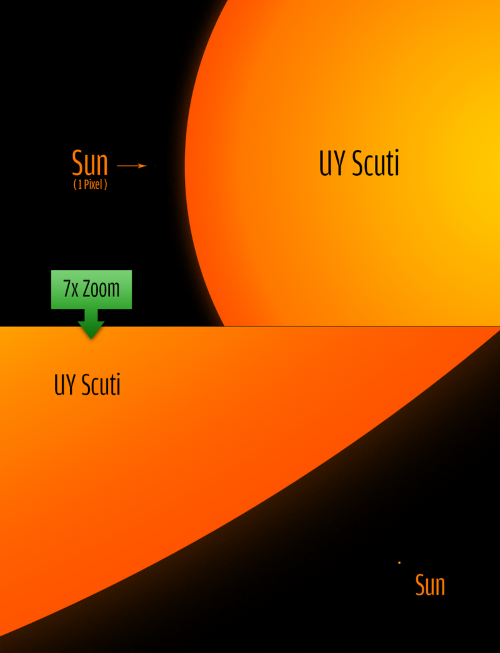

Weitere interessante Objekte sind der Orionnebel (Messier 42) und UY Scuti, einer der größten bekannten Sterne. Die folgenden Abbildungen zeigen den Orionnebel sowie einen Größenvergleich zwischen unserer Sonne und UY Scuti.

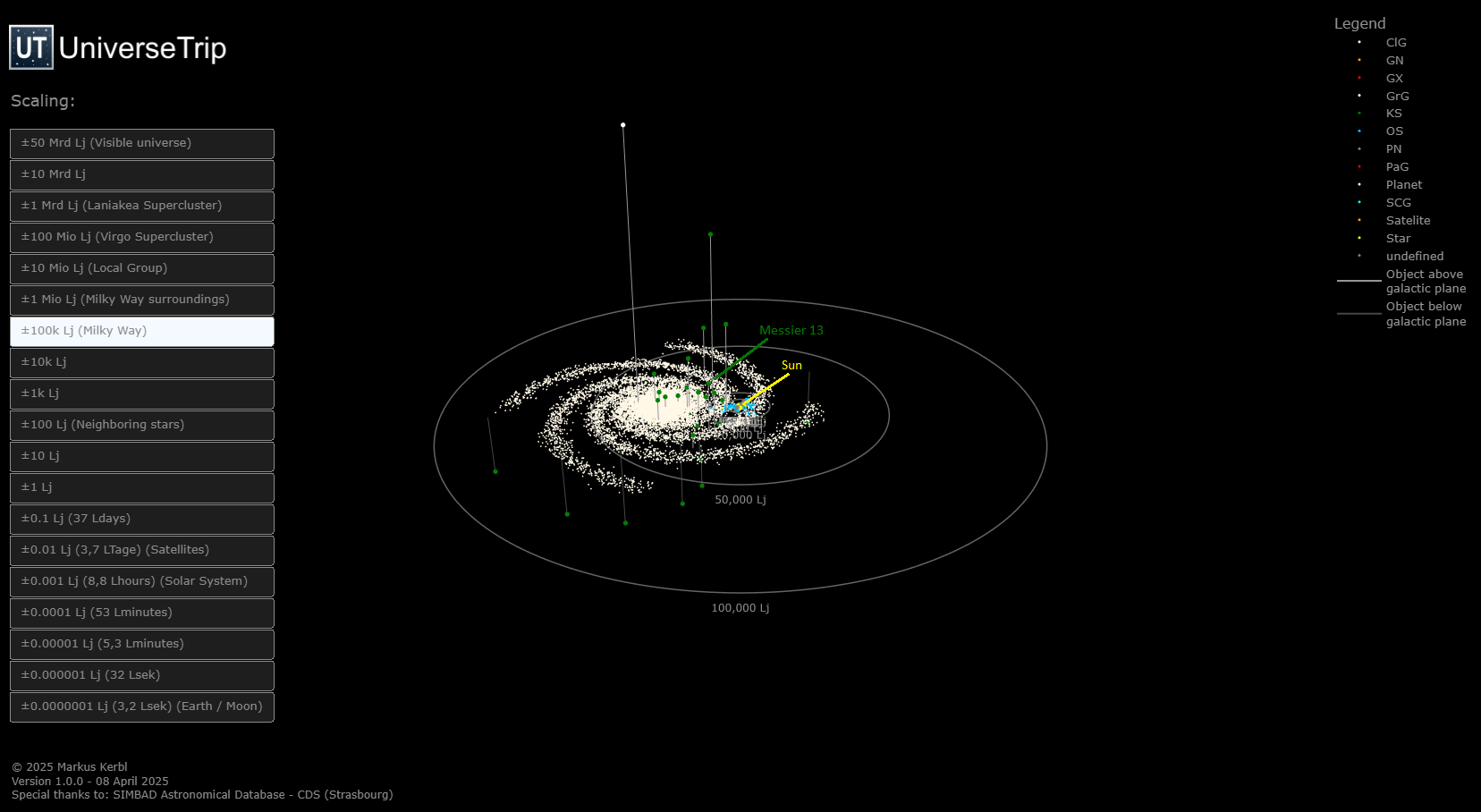

Radius: 100.000 Lichtjahre

In diesem Maßstab sehen wir unsere gesamte Galaxie, die Milchstraße, die einen Durchmesser von ca. 105.000 Lichtjahren hat. Im Halo der Milchstraße sammeln sich die Kugelsternhaufen, die hier als grüne Punkte dargestellt sind. Einer der bekanntesten davon befindet sich im Sternbild Herkules und trägt die Bezeichnung Messier 13.

Die Milchstraße besteht aus etwa 100 bis 400 Milliarden Sternen. Mit Ausnahme der Andromeda- und der Dreiecksgalaxie (M31 bzw. M33) befindet sich alles, was wir am Nachthimmel mit freiem Auge sehen können, innerhalb der Milchstraße.

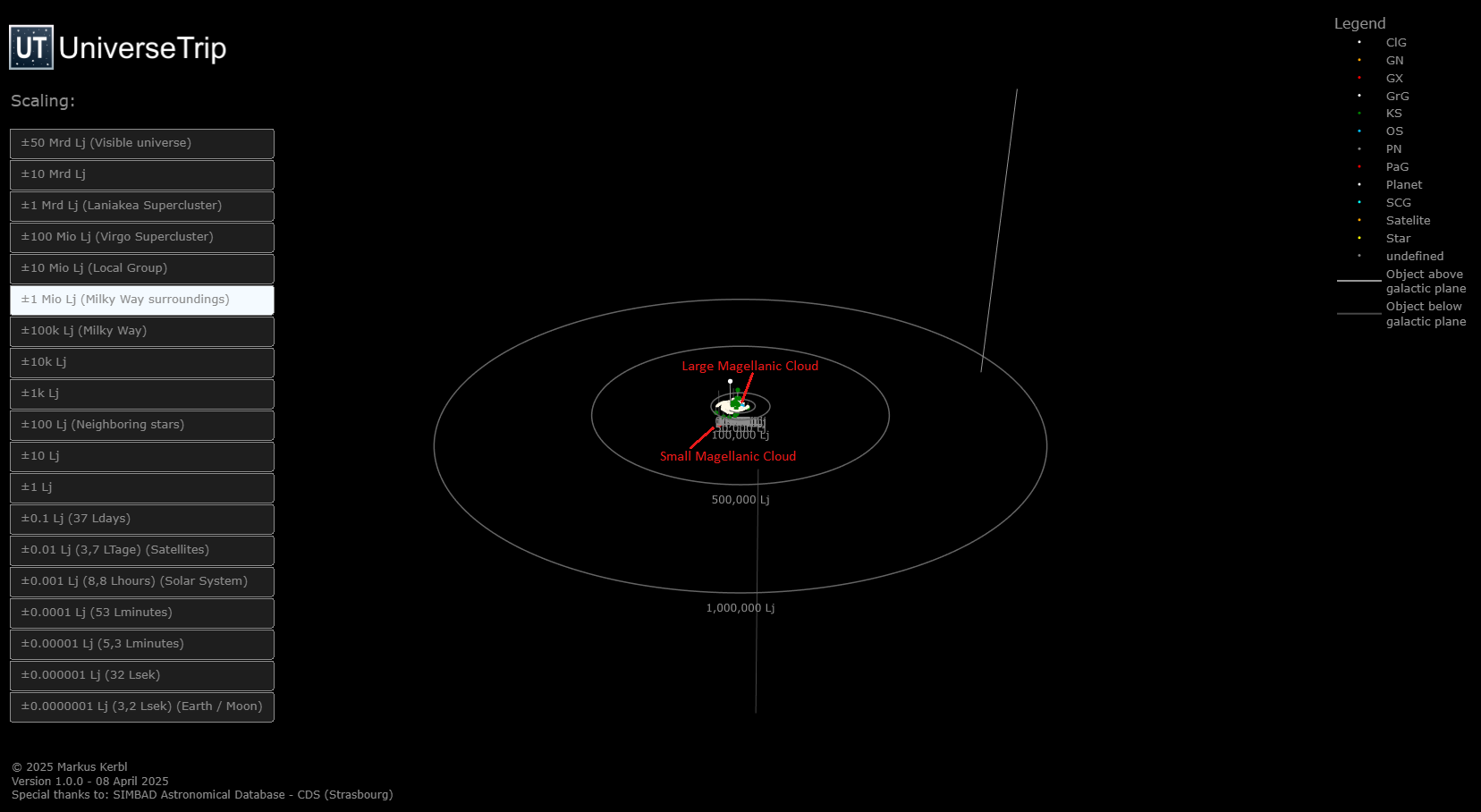

Radius: 1.000.000 Lichtjahre

Zu erkennen sind die Begleitgalaxien unserer Milchstraße. Die dazugehörige Große- und Kleine-Magellansche Wolke sind bereits mit freiem Auge sichtbar.

Das nachfolgende Bild zeigt die Magellanschen Wolken als neblige Flecken am linken Rand abseits der Milchstraße.

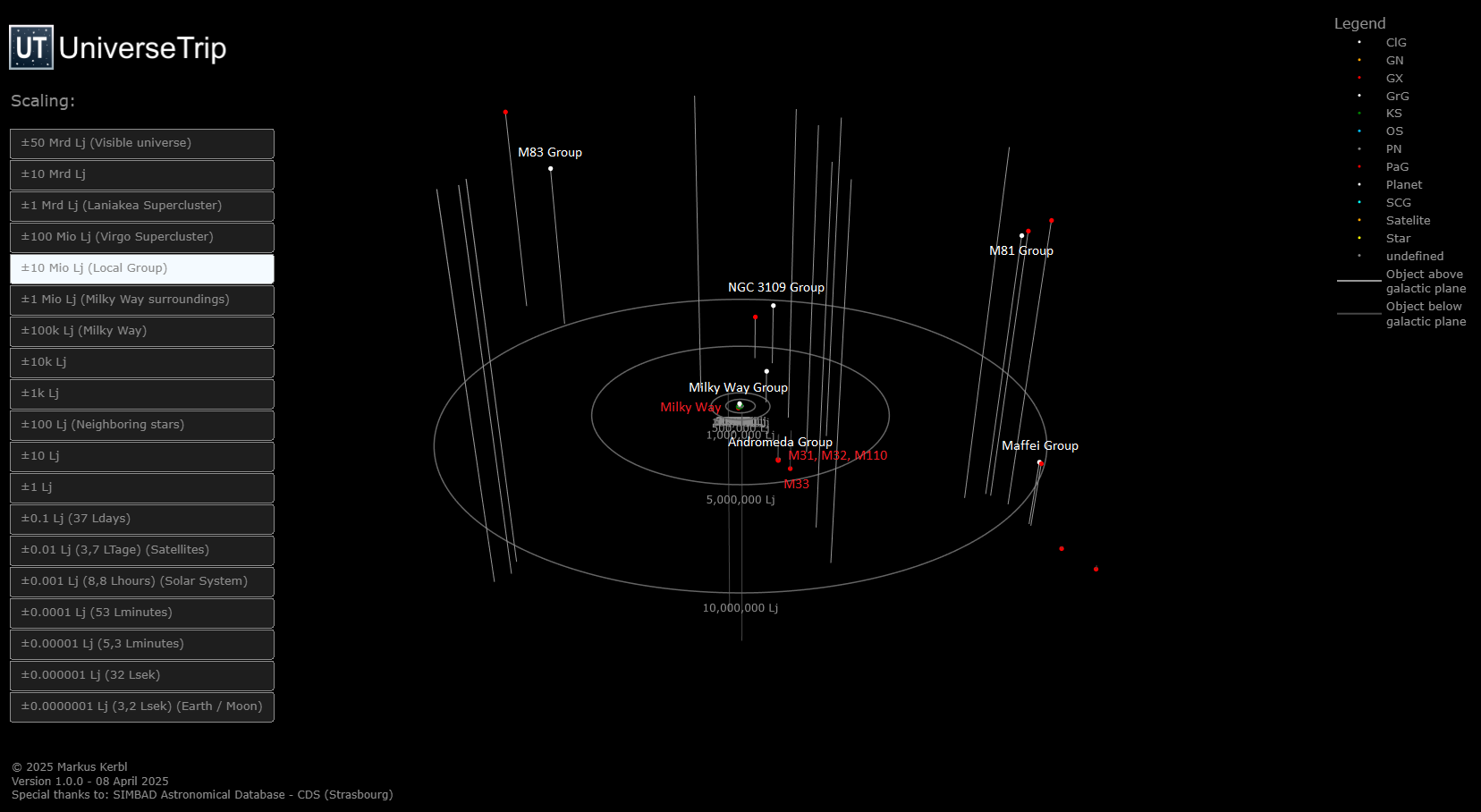

Radius: 10.000.000 Lichtjahre

Unsere Lokale Gruppe ist zu sehen. Sie ist eine Galaxiengruppe, die aus etwa 100 Galaxien besteht. Aus Übersichtsgründen sind hier nicht alle dargestellt.

Sie besteht aus der Milchstraßengruppe, der Andromedagruppe, der NGC-3109-Gruppe sowie einigen Galaxien, die keiner dieser Untergruppen angehören.

Zu den einflussreichsten Galaxien der Lokalen Gruppe zählen die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie (M31) gemeinsam mit M32 und M110 sowie der Dreiecksnebel M33.

M31 und M33 sind ca. 2,6 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Das Licht, das wir heute mit freiem Auge von diesen Objekten sehen können, wurde bereits ausgesendet, als die Mammuts die Erde bevölkerten und sich die ersten Menschen entwickelten.

Die weiteren dargestellten Galaxiengruppen (M83-Gruppe, M81-Gruppe und Maffei-Gruppe) sind keine Mitglieder der Lokalen Gruppe mehr und gehören bereits zum übergeordneten Virgo-Superhaufen.

Die folgende Abbildung zeigt die Andromeda-Galaxie am Nachthimmel. Sie ist mit bloßem Auge als nebliger Fleck erkennbar.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Andromeda-Galaxie (M31) gemeinsam mit M32 und M110. Auf dem zweiten Bild ist die Dreiecksgalaxie (M33) zu sehen.

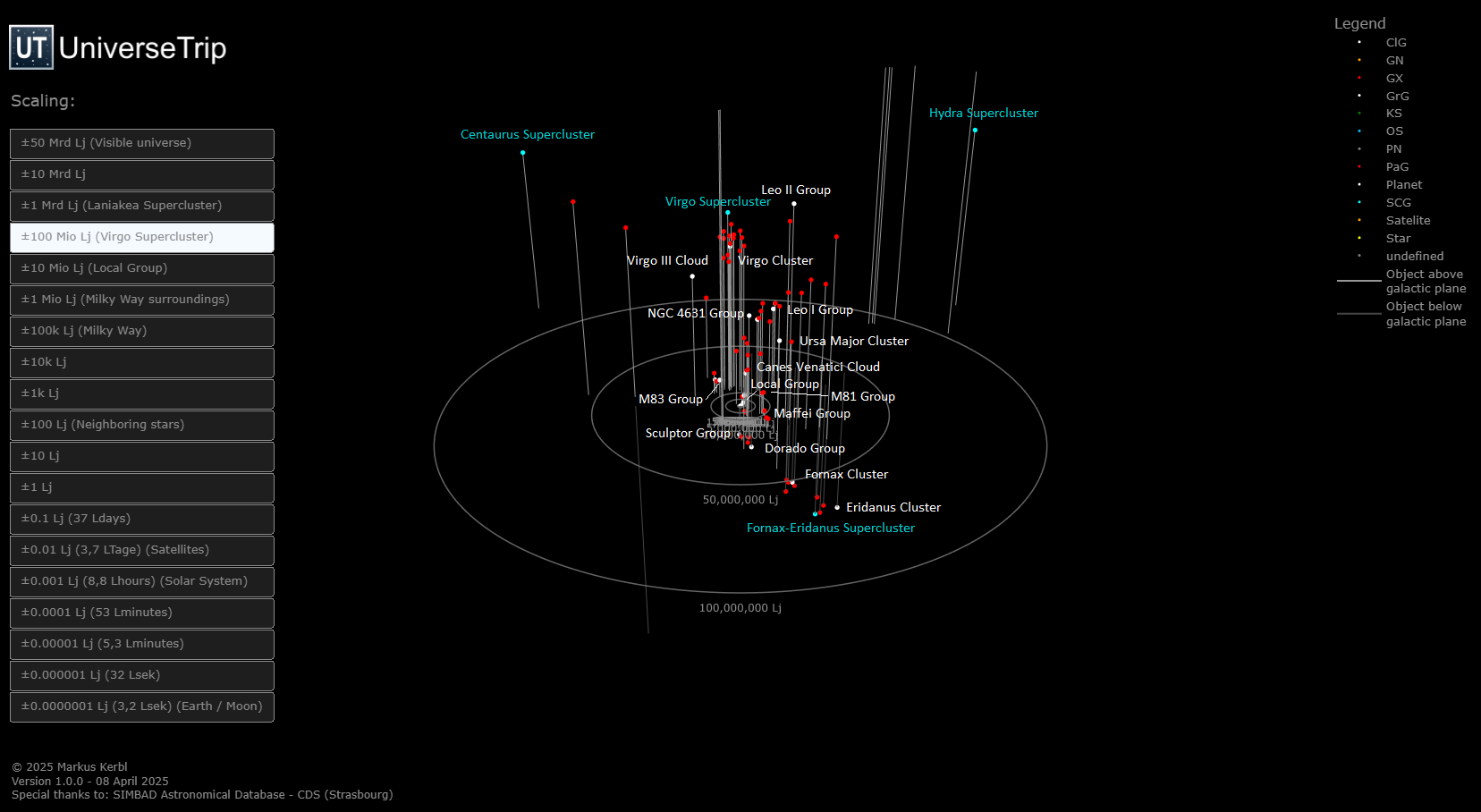

Radius: 100.000.000 Lichtjahre

In einem Radius von 100 Millionen Lichtjahren beginnt der Bereich der Galaxienhaufen und Galaxien-Superhaufen. In der Simulation ist unter anderem der Virgo-Superhaufen zu sehen. Er besteht aus 100 bis 200 Galaxienhaufen, die wiederum aus unzähligen Galaxien bestehen.

Die Lokale Gruppe, zu der auch unsere Milchstraße gehört, besteht aus etwa 80 Galaxien und ist im Zentrum der Simulation erkennbar.

Der größte Galaxienhaufen im Virgo-Superhaufen ist der Virgo-Galaxienhaufen mit ca. 2.000 Galaxien. [19]

Die folgende Abbildung zeigt den Virgo-Galaxienhaufen.

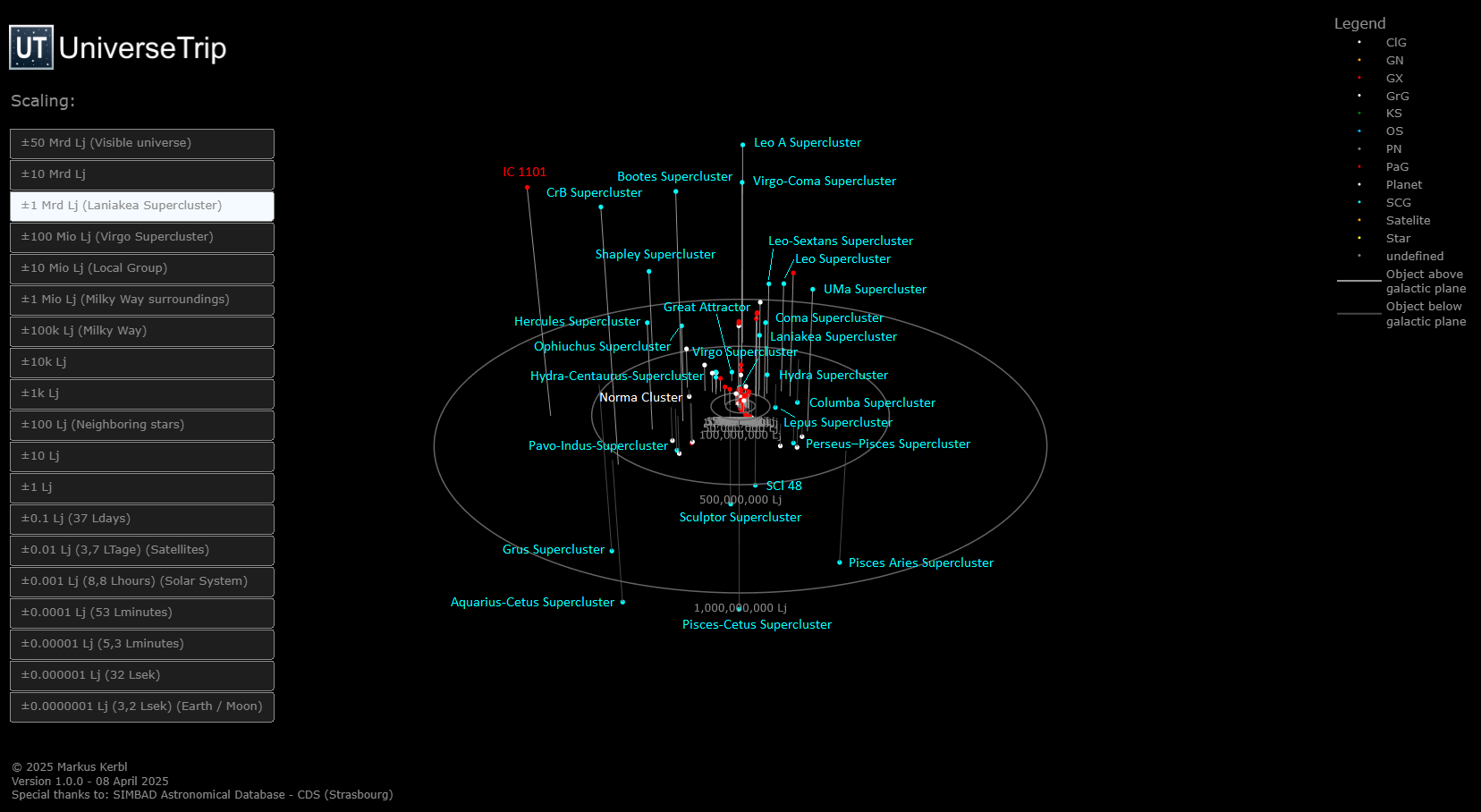

Radius: 1.000.000.000 Lichtjahre

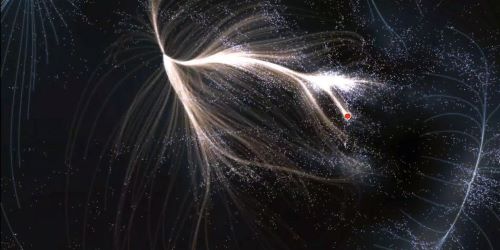

Der Virgo-Superhaufen ist einer von vielen Superhaufen im gesamten Universum. Er ist gravitativ an weitere Superhaufen in seiner Umgebung gebunden. Zu den nächsten Superhaufen zählen der Hydra-Centaurus-Superhaufen und der Pavo-Indus-Superhaufen. Zusammen bilden sie Laniakea, das aus etwa 100.000 Galaxien besteht.

Alle Galaxien von Laniakea scheinen auf einen gemeinsamen Anziehungspunkt zuzufliegen, der als „Great Attractor” bezeichnet wird und sich in der Nähe des Norma-Haufens befindet. [21]

Das folgende Bild zeigt die Bewegungsrichtung der Galaxien in Laniakea. Der rote Punkt markiert die Milchstraße. Alle Galaxien bewegen sich in Richtung des Großen Attraktors.

Zu den weiteren Nachbarn von Laniakea zählen unter anderem der Herkules-Superhaufen, der Coma-Superhaufen und der Perseus-Pisces-Superhaufen.

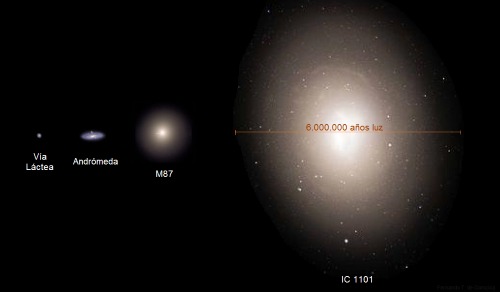

Mit einer Entfernung von ca. einer Milliarde Lichtjahren ist IC 1101 eines der am weitesten entfernten Objekte, das von Amateurastronomen abgebildet wurde. IC 1101 ist derzeit eine der größten bekannten Galaxien im Universum.

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Größenvergleich mit unserer Milchstraße (Via Láctea, ganz links).

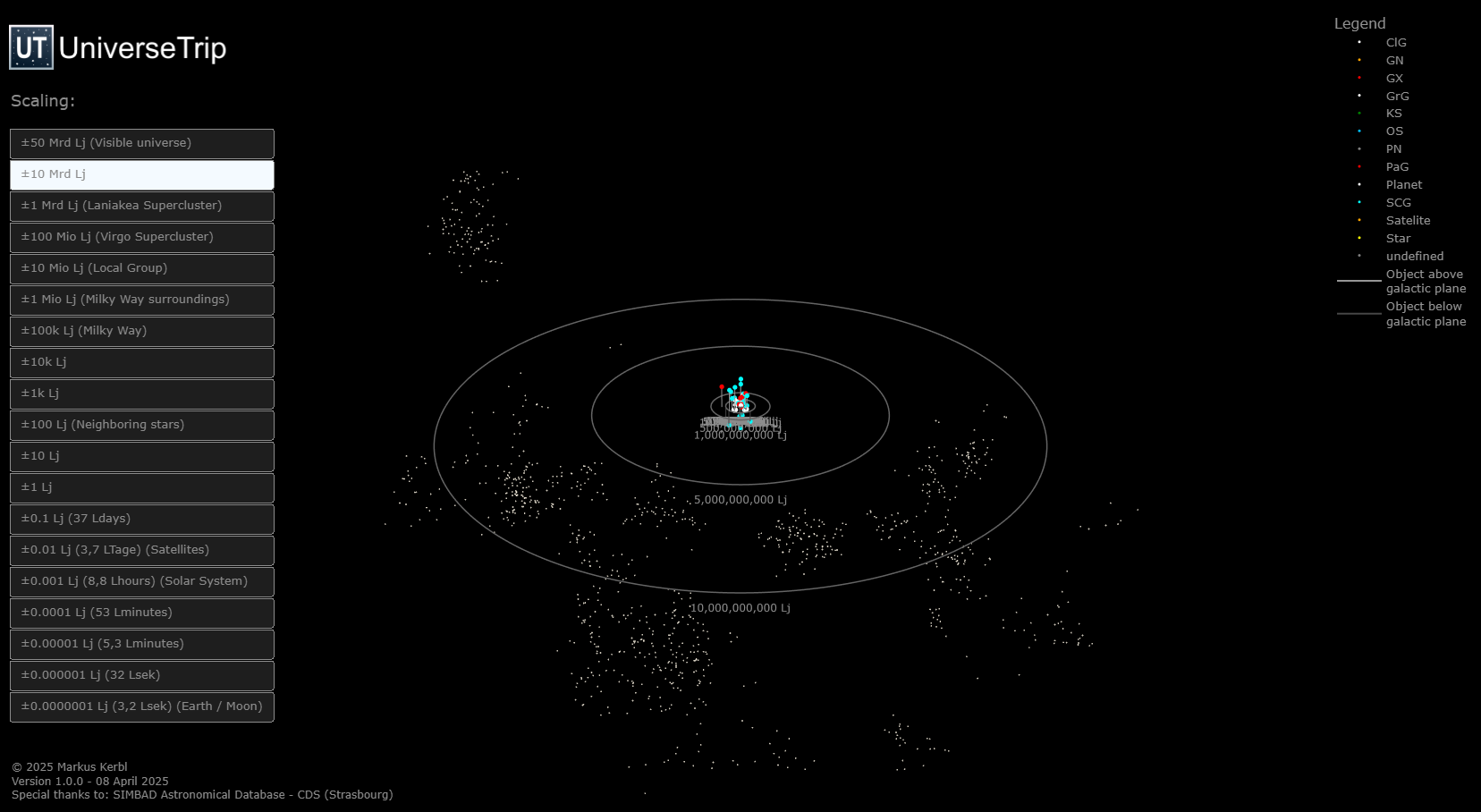

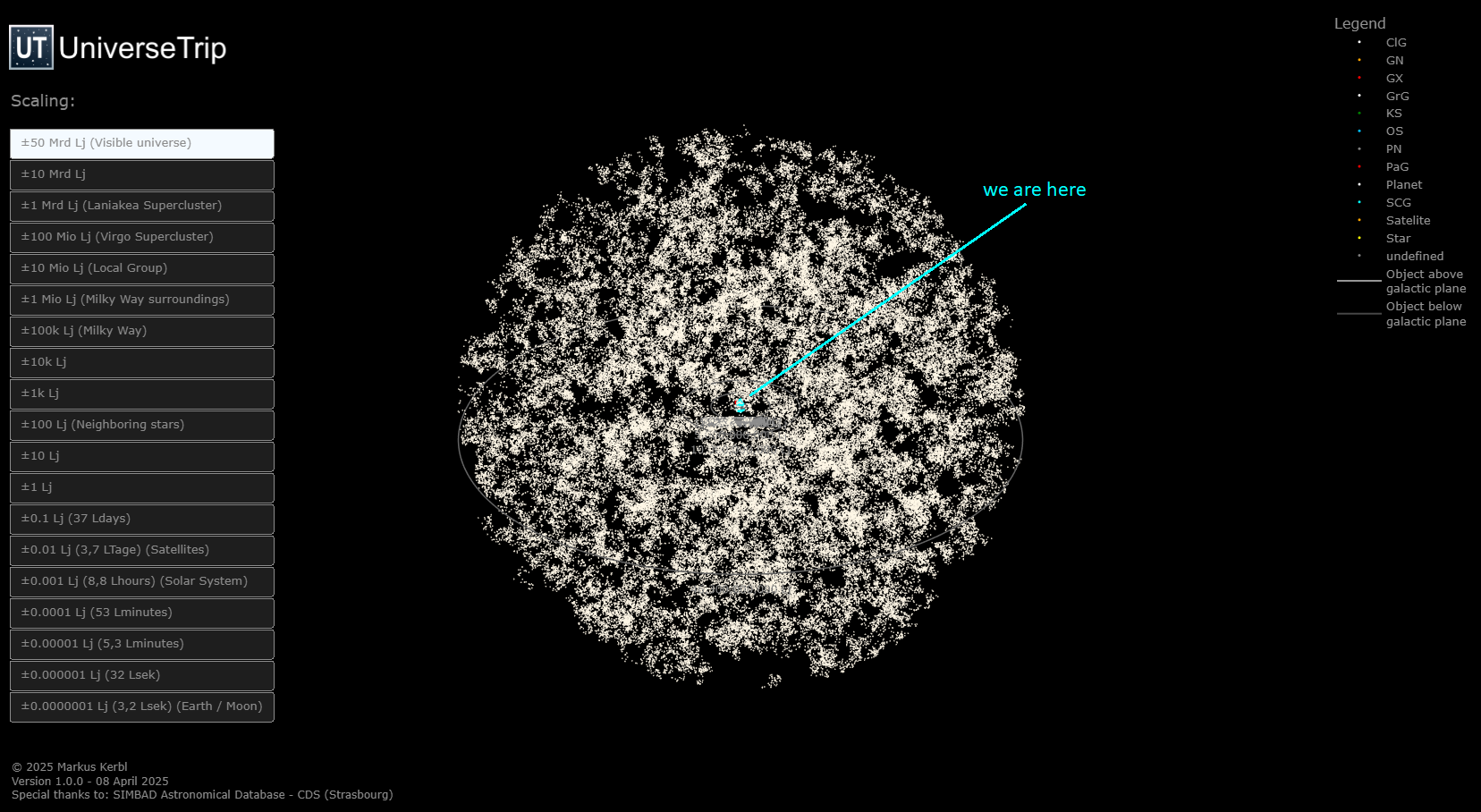

Radius: 10.000.000.000 Lichtjahre

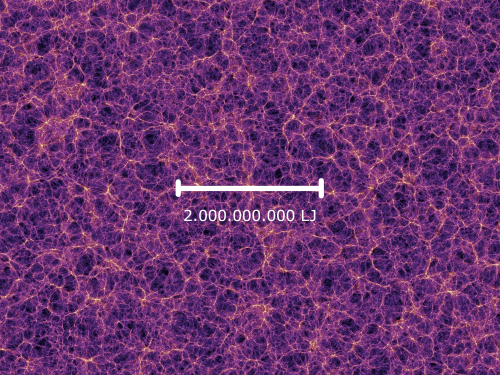

Laniakea und seine benachbarten Superhaufen befinden sich in der Mitte der Simulation. In diesen Größenordnungen wird die kosmische Struktur erkennbar, die hier nur schemenhaft dargestellt ist.

Die kosmische Struktur wird durch die Millennium-Simulation sichtbar, die in der nachfolgenden Abbildung zu sehen ist.

Radius: 50.000.000.000 Lichtjahre

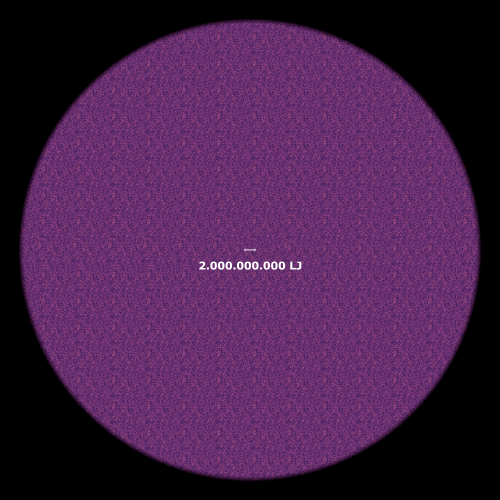

Das gesamte sichtbare Universum hat einen Durchmesser von etwa 93 Milliarden Lichtjahren. Die kaum noch sichtbaren Superhaufen in der Mitte der Simulation haben einen Durchmesser von ca. 2 Milliarden Lichtjahren.

Die folgende Abbildung zeigt schemenhaft, wie groß das sichtbare Universum im Vergleich zu unserer kosmischen Heimat ist.

Quellen

[1] Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=264039

[2] CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1109958

[3] By Mercury image: NASA/JHUAPLVenus image: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington Earth image: NASA/Apollo 17 crew, retouch by User:Aaron1a12Mars image: ESA/MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA - Mercury Globe-MESSENGER mosaic centered at 0degN-0degE.jpg Venus 2 Approach Image.jpgThe Blue Marble (remastered).jpgOSIRIS Mars true color.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92818238

[4] By File:Solar system scale 2 wide.jpg: * File:Solar system scale.jpg: Lunar and Planetary LaboratoryFile:Jupiter and its shrunken Great Red Spot.jpg: NASA, ESA, and A. Simon (Goddard Space Flight Center)derivative work: Martin KraftFile:Sun in February (transparent).png: HalloweenNightderivative work: JCPagc2015 - This file was derived from:Solar system scale 2 wide.jpg:Sun in February (transparent).png:, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71869737

[5] By NASA/JPL - http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=2194 (file), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126674

[6] By NASA - Great Images in NASA Description, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6455682

[7] By NASA Johnson - https://www.flickr.com/photos/nasa2explore/52547389828/in/album-72177720303788800/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126510287

[8] By Markus Kerbl - https://www.astrobin.com/7vt9xw/

[9] By Markus Kerbl - https://www.astrobin.com/5trv3m/

[10] By Alejandro Sanz Gómez - http://www.astrosurf.com/asanz/EBAR.htm, CC BY-SA 2.5 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10732343

[11] By Markus Kerbl - https://www.astrobin.com/jdx1xp/

[12] By Markus Kerbl - https://www.astrobin.com/xs7g3z/

[13] By Philip Park - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31016689

[14] Von ESO/Y. Beletsky - https://web.archive.org/web/20081121184421/http://www.eso.org/gallery/v/ESOPIA/Paranal/phot-33a-07.tif.html, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7398904

[15] By Thedarksideobservatory - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=148437978

[16] By ESO/Y. Beletsky - http://www.eso.org/public/images/potw1114a/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14788791

[17] By Markus Kerbl - https://www.astrobin.com/f20mef/

[18] By Stephen Rahn from Macon, GA, USA - The Triangulum Galaxy, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95998722

[19] Wikipedia: Virgo-Superhaufen - https://de.wikipedia.org/wiki/Virgo-Superhaufen

[20] By Fernando Pena - https://www.flickr.com/photos/drcaosastrophoto/49804340298/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129107601

[21] Wikipedia: Laniakea - https://en.wikipedia.org/wiki/Laniakea_Supercluster

[22] By Ivanov - https://spacegid.com/superklaster-laniakeya.html, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80352037

[23] By CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA Image Processing: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab) - Coma Cluster (uncropped view), CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=151491213

[24] By Ngc1535 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45660917

[25] By ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi, CC BY-SA IGO 3.0, CC BY-SA 3.0 igo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=140335076

[26] By Fernando de Gorocica - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37345029

[27] Millenium Simulation; (modified by Markus Kerbl), Volker Springel, Simon D. M. White, Adrian Jenkins, Carlos S. Frenk, Naoki Yoshida, Liang Gao, Julio Navarro, Robert Thacker, Darren Croton, John Helly, John A. Peacock, Shaun Cole, Peter Thomas, Hugh Couchman, August Evrard, Joerg Colberg & Frazer Pearce; 02.06.2005 in Nature; Abgerufen am 24.03.2025 auf https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/galform/presse/

[28] By Walter Rekirsch - nachtfotografie.at

[29] By KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/P. Marenfeld - Star trails over the Nicholas U. Mayall 4-meter Telescope, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134306801

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_(noirlab2420b).jpg)